太陽礼拝を分解する(3)

繰り返し練習される太陽礼拝。

だからこそ、安全で 効果的な練習にしたいもの。

太陽礼拝は動きの中で行われるため、アサナについて細かな確認や修正が難しいのが課題です。

シリーズで それぞれの太陽礼拝の動きと注意点をシリーズで確認しています。

ビハール・スクール・オブ・ヨガの太陽礼拝は全部で12ステップ。

今回は、ポジション3と10を見ていきます。

他のポジションはこちらから↓

プラナマーサナ(ポジション1、12)

ハスタ・ウッタンアサナ(ポジション2、11)

パダ ハスタアサナ(ポジション3、10)

アシュワ・サンチャラナーサナ(ポジション4、9)

パルヴァターサナ(ポジション5、8)

アシュタンガ・ナマスカーラ(ポジション6)

ブジャンガアサナ(ポジション7)

【 パダハスタアサナ 】

パダハスタアサナ、手を足へ持っていくポーズ。

股関節から深く前屈するポーズです。

アシュタンガヨガなどでは、ウッターナアサナとも呼ばれます

息を吐きながら、股関節から前屈します。

床に手がついた人は、そのまま手のひらを足の横へ置き、背面を気持ちよく伸ばします。

このポーズは腰へ負担がかかりやすいポーズです。

怪我を避けるためのポイントを確認します。

怪我を避けるために

このアサナは、重力の方向性は変わりますが パスチモッターナーアサナと同じ形、

90度回転させた形になります。

重力方向へ深い前屈を行うポーズになり、パスチモッターナーアサナと同様の課題として、腰への負担が考えられます。

パスチモッターナーアサナの説明でも話したように、ハムストリングに硬さがある方は腰で動きを補うのが癖になってしまっている方もいるので、深い前屈をしたいと思った時に無意識に腰でやろうとしてしまいがちです。

安全でより効果的に行うために、次のことに気をつけます。

股関節から曲げる(骨盤を前傾させる)

背中をアーチにせず、腰を伸ばしておく

【 安全な方法で行う 】

トップの写真のように膝を伸ばした状態で手のひらを足の横に置くのは最終形です。

体の背面の柔軟性が十分ある方。

例えば、パスチモッターナーアサナを股関節から前屈して、足の裏で両手が掴めるような方。

その方は安全面を意識しないでやっても問題ないかもしれません。

そうでない方。

まだ、ハムストリングに硬さがある方が、膝が伸びた状態で最初から手を床へつけようとするのは 体の背面が伸びないために腰を使う必要に迫られるので注意が必要です。

まずは、安全な方法から確認します。

❶ 【膝】曲げてから始める →最後に伸ばしていく

吐く息でこのアサナに ー前屈に入っていくことになります。

膝を軽く曲げる、あるいは、膝を緩めてから行いましょう。

膝の裏が緩むと 体の背面が十分伸びない状態でも、膝の動きで補えるので腰への負担が小さくなります。

また、膝を曲げて前屈するとお腹と太腿が近づくので、結果的に腰は曲がりにくくなります。

ハムストリングが短いと(よく伸びない状態だと)、骨盤の前傾が難しいですが、膝を曲げたことでハムストリングの短かさを補い、股関節から曲げやすくなり、本来行いたい使い方ができます。

手は、手のひらをぺったりつけなくてもいいので、指先、指の根本…とどく部分をマットにつけて、足の近くに並べましょう。

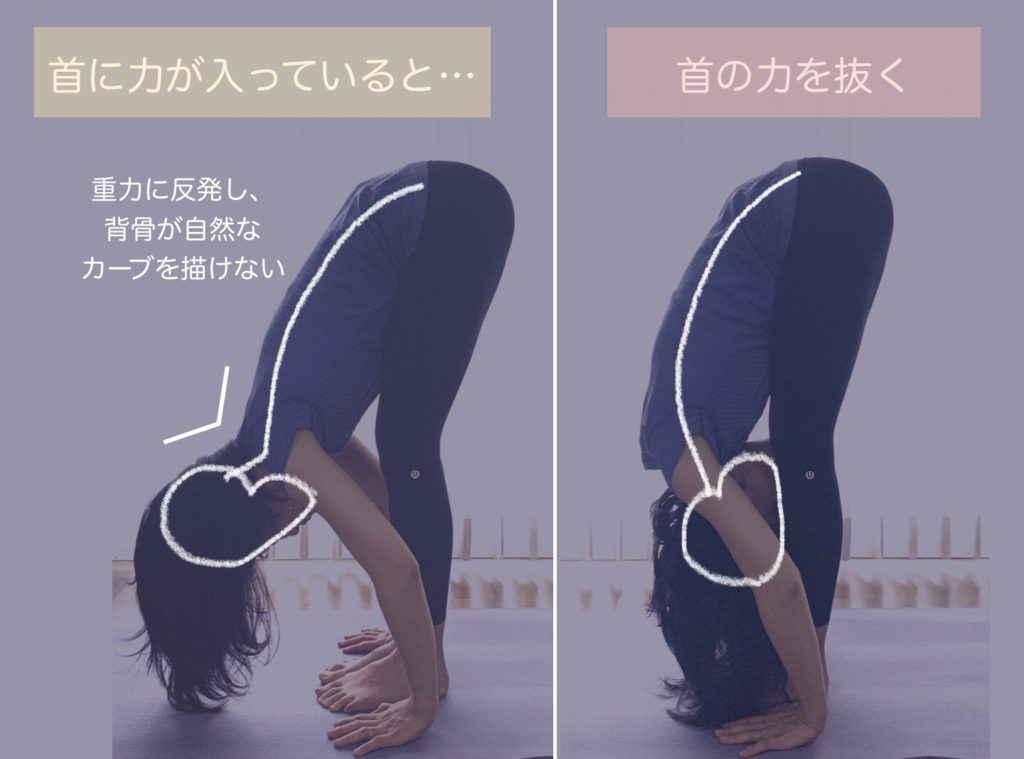

前屈が最大になったら、首や肩の力を抜きます。

重力に委ねましょう。

首に力みがあると重力に反発し頭部の重みと重力が首にかかり痛めることにもつながります。

力を抜くことで無駄な抵抗を無くし、重力の力を生かして頸椎までつながる背骨を 自然にストレッチできます。

そこから、少しずつ膝を伸ばしてみましょう。

最終ポジションでは痛みのない範囲で膝を伸ばして、体の背面を伸ばします。

膝を伸ばしきる必要は全くありません。

このポジションでも、体の背面は十分にストレッチされるので、心地よい痛み、心地よいストレッチがあるところでキープします。

上半身は重力の重みによって、下半身(ハムストリング)は膝を伸ばしていくことによって、体の背面を伸ばすことになります。

❷ 【腕】体に引き寄せて前屈

腕を伸ばして前屈していくのが基本ですが、腕を伸ばすと上半身の重心が遠くなります。

そうなると上半身を支える力がより必要になるので、体幹が強くなければ腰周辺の負担感として感じます。

腕を伸ばして行うことに負担を感じる場合は、腕を引き寄せて行ってみてください。

腕を体に引き寄せると体幹を使う練習にはならなくなりますが、重心が近くなるので負担が軽減され 安全に行えます。

【 膝を伸ばす時の注意点 】

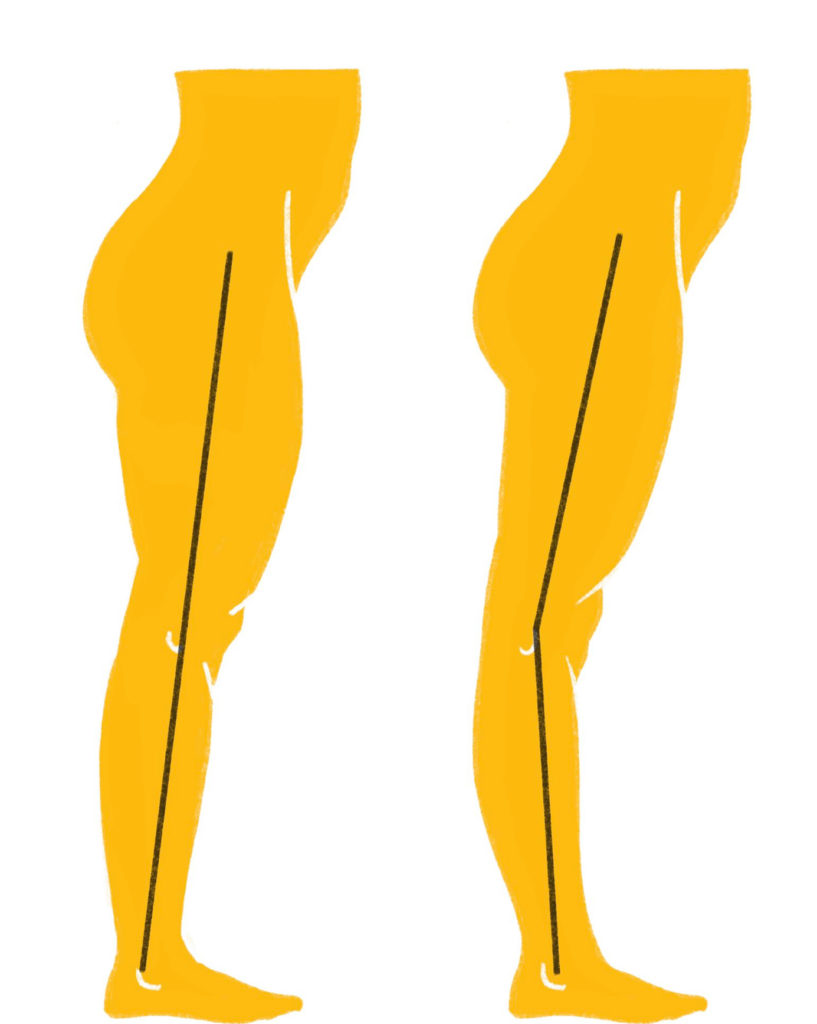

画像は「伊豆の美術解剖学者」さんの

ツイートより

このポーズに限らず膝を伸ばす場合、何をゴールにしていますか?

「真っ直ぐがいい」

「なんなら反るくらいがいい」

実は そうではないんです、健康で安全な使い方という面では。

伸ばす時に気をつけたいことがあります。

絵を見ていただきたいのですが、左側は膝に後ろに凹みがあって直線的でないのに対し、右側は膝の後ろが一直線状でフラットになっています。

これは「反張膝」と呼ばれます。

バレリーナなどダンサーにもよく見られる特徴のため、美しく見えていいのではないかと思われるかもしれませんが、体の機能的には以下のような問題が起こり得ます。

・膝、膝関節損傷や変形につながり、膝の痛みを引き起こす

・影響し合う関係にある股関節や足関節の機能が低下する

・脚の筋力低下

体の負担を少なく将来的にも長く使えることを目的とする場合、反張膝は避けたい使い方です。

「膝を後方に向かって押す」「膝を押し込む」「ロックする」ように伸ばすと膝の過伸展を引き起こしやすくなります。

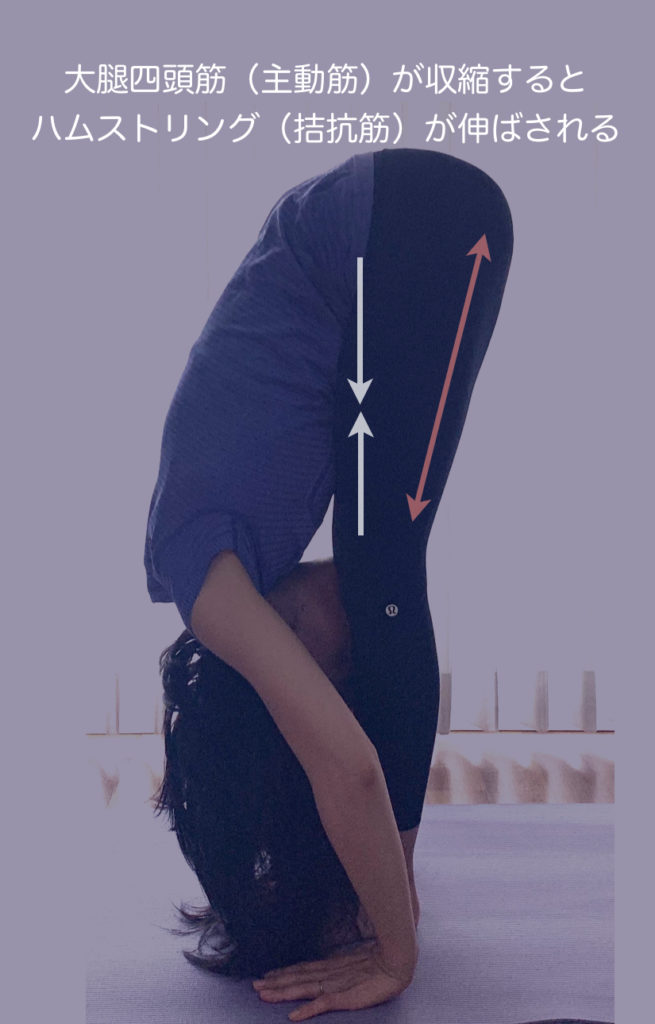

膝を伸ばすときは、「太ももの前面を収縮する、引き上げる」意識で行いましょう(下図)。

そうすることで、太もも前面の大腿四頭筋が縮みます。

伸ばすのに縮める話?と思うかもしれませんが、筋肉は機能的に収縮しかできず、動きのコントロールは、互いに対抗し合う筋肉のそれぞれの収縮のバランスで行われています。

「強く伸ばす」ことを考える場合、この特性を考えれば 伸ばしたい筋肉と反対に機能する筋肉が収縮することで可能になります。

この場合、大腿四頭筋が収縮することで、ハムストリングも必然的に伸ばされ、ストレッチも深められます。

※ 反張膝についてはこの方の解説が解剖学的にもとてもわかりやすくまとまっています

【 より深く行う 】

少しずつ、段階を追って深めていく

練習を積み重ねることで体の背面の柔軟性は高まってきます。

「膝を曲げて、最後に伸ばしていく」 ーこの時、膝が十分伸びて痛みがなく、物足りなく感じるようであれば、背面がよく伸びるようになってきた証拠。

こうなれば 最初から膝を伸ばした状態ではじめられます。

しっかり伸ばしながら、体幹も使って行いましょう。

① 体幹(腹部)を使って腰を守る

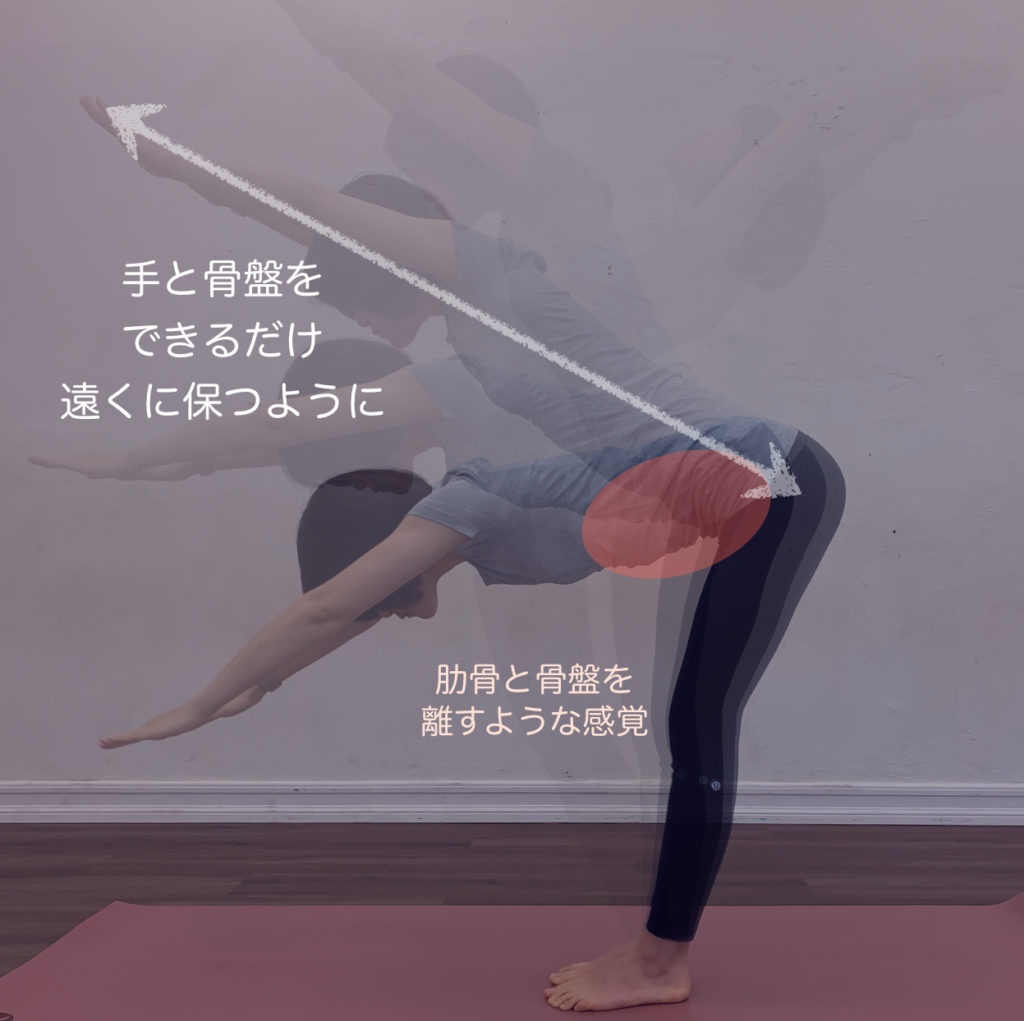

膝を伸ばし、腕を伸ばした状態で股関節から前屈していきます。

安全に行う方法では腕を引きつけて行う方法を紹介しましたが、本来の形は腕を伸ばし、遠くなった重心を 体幹(腹部)を使って安定させます。

この時、お腹がスカスカしていると 腰で頑張ることになります。

これでは腰を痛めてしまいます。

体幹に支えられて、ポーズに入っていく間 背骨(腰部)は伸びた状態です。

「手と骨盤を互いに遠くへ保とうとする感覚」で行います。

肘もしっかり伸ばしておきます。

前屈が深まるにつれ、腹部を内側へ引き上げるような感覚、肋骨と骨盤の間を長く保つ時の感覚で支えます。

この方法を練習してみて「腰にくる」「体の感覚としてわからない」場合は、腹部がうまく使えていない、体幹が使える体になっていない可能性があります。

急がず安全な方法で練習を行ってください。

② 尾骨(尾てい骨)を天に向ける感覚で

手のひらを足の横に並べて置いたら、上半身にかかる重力の力を生かし、息を吐きながら 尾骨(尾てい骨)を天に向けるように前屈を深めましょう。

坐骨の方がわかりやすい方は、坐骨を天に向ける意識で行います。

下腹部(恥骨の上あたり)を奥に向かって引き込む意識も有用です。

そうすることで股関節を起点に骨盤が前傾するため、よりしっかりとハムストリングを伸ばすことができます。

避けたいことは、体に負担がかかる方法を 痛みを我慢しながら行うことです。

腰やハムストリニングに痛みがあるのに、痛みをこらえながら行っても、アクセルを踏みながらブレーキを踏んでいるように、体は緩まず 起こしたい変化も起きづらい状態です。

痛みのないところで、首など不要な力は抜いて伸びを味わいたいポーズです。

急がずにご自身の体の変化を観察しながら、今できるポジションで体の伸びを感じましょう。

ここで扱う太陽礼拝は、ビハール・スクール・オブ・ヨガ(BSY)をベースとしたものです。

シヴァナンダ・ヨガやSVYASA大学の太陽礼拝とスタイルは近いですが、

流派によってポーズが異なっており、重視するポイントも違います。

あくまで、このスタイルにおける注意点とご理解ください。